O patrimônio natural da Serra do Espinhaço é especial pela extraordinária capacidade de fascinar pessoas, sejam elas bandeirantes, garimpeiros, viajantes, cientistas ou um simples habitante de hoje ou de épocas remotas. As ricas representações de plantas, animais e rituais diversos podem ser vistas nas inscrições rupestres dos períodos mais antigos da ocupação ameríndia, encontradas por toda a extensão da cordilheira.

Durante o período colonial quando a sua riqueza mineral construiu o notável caminho da Estrada Real, os mais expressivos naturalistas da época por ali passaram e nos legaram extraordinárias descrições e afrescos de sua exuberante paisagem. Lamentavelmente a colônia nos deixou também outras heranças com sua maneira predatória de cortar as montanhas, derrubando as matas, degradando os rios e incendiando os campos, o que fez desse santuário uma emergente questão a ser discutida pelas nações.

RPPN Santuário do Caraça

No ano de 2005, a RPPN Santuário do Caraça, passou a integrar a área destina às Reservas da Biosfera pela Unesco (Mata Atlântica e Serra do Espinhaço/MG).

A palavra Espinhaço remonta ao próprio Barão de Eschwege, que primeiro a cunhou, num artigo publicado em 1822 na Alemanha[1]. Reproduziremos, então, o primeiro momento em que o termo surge no texto de Eschwege no sentido de perceber, já nesta ocasião, a importância não só geológica, mas também ecológica, da Cadeia do Espinhaço:

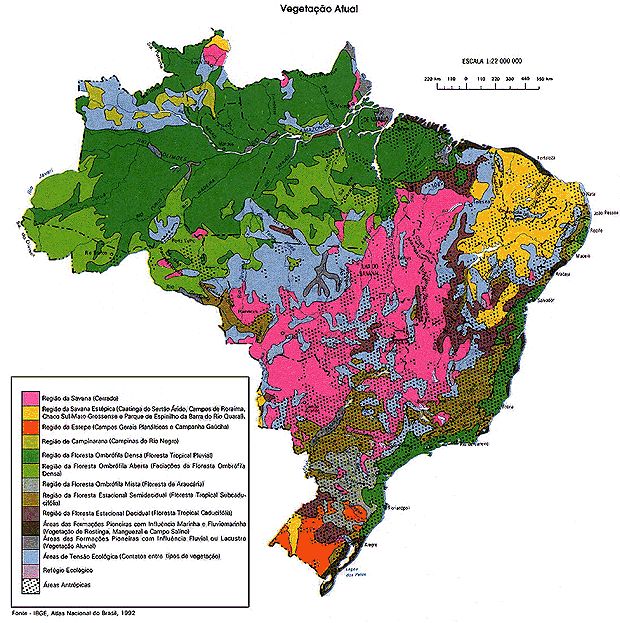

“Uma dessas principais cadeias montanhosas, chamada em alguns lugares de Serra da Mantiqueira, encerra os pontos mais altos do Brasil, tais como o Pico do Itacolumi perto de Vila Rica, a Serra do Caraça junto a Catas Altas e o majestoso Pico do Itambé, perto da Vila do Príncipe, e atravessa, pelo norte, as províncias de Minas Gerais e da Bahia seguindo até Pernambuco e para o sul, a de São Paulo até o Rio Grande do Sul. A ela denominei Serra do Espinhaço (“Rückenknochengebirge”), não só porque forma a cordilheira mais alta, mas, além disso, é notável, especialmente para o naturalista, pois forma um importante divisor não somente sob o ponto de vista geognóstico, mas também é de maior importância pelos aspectos da fauna e da flora. (…) As regiões ao leste desta cadeia, até o mar, são cobertas por matas das mais exuberantes. O lado oeste forma um terreno ondulado e apresenta morros despidos e paisagens abertas, revestidas de capim e de árvores retorcidas, ou os campos cujos vales encerram vegetação espessa apenas esporadicamente. O botânico encontra, nas matas virgens, plantas completamente diferentes daquelas dos campos e o zoólogo acha uma outra fauna, especialmente de aves, tão logo passe das matas, pela Serra do Espinhaço, para os campos”.[2]

Para Eschwege, a Cadeia do Espinhaço incluiria todo o prolongamento montanhoso ao sul do Quadrilátero Ferrífero mineiro e se estenderia até o Rio Grande do Sul. Isto se deu, certamente, em função do deficiente conhecimento da geologia brasileira no início do século XIX. Se ele estava certo em relação ao limite norte, o limite sul foi melhor estabelecido por Derby (1906), que “restringiu sua extensão ao segmento entre Ouro Preto e Juazeiro (Bahia), à margem do Rio São Francisco, passando por Minas Gerais, Bahia até o sul de Pernambuco, praticamente coincidindo com a margem oriental da Bacia Sanfranciscana” (Renger, 2005). É o mesmo Renger quem afirma que o limite sul da Cordilheira do Espinhaço corresponde à Serra das Cambotas, perto de Barão de Cocais, “concomitante à distribuição do Supergrupo Espinhaço” (Renger, op.cit.).

Se geologicamente a Cadeia do Espinhaço pode ser associada às rochas do Supergrupo Espinhaço, outras delimitações surgem quando se quer enfatizar aspectos específicos a ela relacionados. Geomorfologicamente, as variações já surgem na própria maneira em que o Espinhaço é chamado enquanto unidade de relevo – ora como “serra”, ora como “cordilheira”, ora como “orógeno”, ora ainda como “planalto”. Tratam-se mais de questões conceituais específicas da Geomorfologia, que não nos vêm ao caso, apesar da importância intrínseca deste tipo de discussão. Para nós, interessa entender, ou saber, que tratam-se de “terras altas, de direção geral norte-sul e convexidade orientada para oeste” (Saadi, 1995) e, enquanto tal, exercem uma função ecológica sui generis se acrescentarmos, a essa característica, sua posição latitudinal e sua distância em relação ao litoral atlântico – em outras palavras – se nos detivermos a sua Geografia, como será aprofundado mais adiante.

Podemos entender a expressão “Serra do Espinhaço”, ainda, como uma espécie de marca de fantasia, o que inclusive cai bem quando consideramos a crescente popularização do termo. Essa idéia parece, no nosso entender, estar na base da recente delimitação do que passou a ser concebido e conhecido como “Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço” (RBSE). De forte apelo de marketing, que lança a Cadeia do Espinhaço enquanto importante patrimônio ecossistêmico a ser olhado e cuidado com o carinho que merece, a RBSE acabou por englobar mais espaços ao Espinhaço mineiro. Este foi, especialmente, o caso de todo o Quadrilátero Ferrífero, o que resgata de alguma forma as idéias originais de Eschwege e Derby. Embora um “pecado geológico”, trata-se mais da materialização espacial de uma, boa, idéia conservacionista – quanto mais áreas estiverem incorporadas a nossa RBSE, mais chances teremos de proteger nossa biota.

[1] “Quadro Geognóstico do Brasil”, impresso em pequena tiragem, traduzido depois para o francês e inglês (1823), resumido para o português (1846) e somente traduzido em sua íntegra para o português, recentemente, (2005) pelo professor F. Renger do IGC/UFMG na revista Geonomos.

[2] ESCHWEGE, W von, “Quadro Geognóstico do Brasil e a provável rocha matriz dos diamantes”. Tradução (2005) de F.E.Renger do original em alemão (1822).

Confira o texto na íntegra elaborado por Bernardo Machado Gontijo, Prof. Dr. do Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais e Diretor Vice-Presidente da Associação Montanhas do Espinhaço, para a publicação “Megabiodiversdade – Cadeia do Espinhaço: avaliação do conhecimento científico e prioridades de conservação volume 4, N° 1-2, Dezembro 2008, páginas 7-15”,clicando aqui.

Mais informações:

Fonte da informação: http://www.santuariodocaraca.com.br/reserva-da-biosfera-da-serra-do-espinhaco/